原文来源:公众号「北京主场」

序

今年夏天,一位足球从业者同时也是一个踢球孩子的父亲带着儿子去日本走访了多家足球俱乐部并参与了试训,回国后,他把自己在日本的所见所闻简单整理,今天,北京主场「ID:bjzhuchang」以其自述的方式将中日足球发展的差距呈现出来。

今年暑假,我带儿子去了日本,主要的目的是考察日本足球青训的情况,走之前,我通过中日两国的朋友了解了日本足球,对日本足球青训的发展有了一些认知,但真的参与进去后我才发现,日本足球做的东西比我们在国内了解到的还要好很多,跟我之前的心理预期完全不同,30年甚至50年,我们都赶不上。

可以这么说,从支持孩子踢球的角度来说,日本是全民化的,从日本政府部门,如文教省和足协,再到基层教练员、家长、学校老师,都全方位的支持孩子去踢足球。

因为他们坚信一句话:足球是教育。这句话也是日本足球青训大纲中最重要的一句话,几乎可以说,所有日本人都认同并且在践行着这句话。

我跟很多日本足球从业者私下交流,他们说,日本足协有一帮很聪明的人,这些人让全日本都坚信:足球是教育。并且真正的把教育融入到足球中,让全民都知道踢足球是可以让孩子得到提高的,而这种提高不仅仅是球技,也包括认知、生活自理、逻辑思维、文化传承等等等等。

我看到的情况是,以前,日本的国球是棒球,现在足球已经有取代棒球之势。

日本青训体系

从上到下,从日本的政府部门说起,也就是类似我们教育部的文教省和足协。

这就要说日本足球的青训体系。日本的足球青训体系基本上是由社区足球俱乐部、学校足球社团和职业梯队青训这三条线构成,在某一个年龄段,都至少有两条线是可以相互衔接相互配合的。

日本的孩子学踢球,从4、5岁开始,大多是从社区俱乐部起步,这里先是以培养兴趣为主,结合一些身体机能的训练,等孩子稍微长大一点,就开始逐步增加足球方面的训练。到6、7岁的时候,日本孩子也开始上小学了,学校里都有足球社团和足球队,孩子们可以选择参加学校的球队,也可以选择继续在社区俱乐部踢球,不能脚踩两只船,但可以任选其一。

在小学低年级这个阶段,日本社区俱乐部中还有一类专门训练传控球的训练营,这里是专门去细扣孩子们的带球、传球、控球技术的,无论你是参加社区俱乐部还是参加学校足球队,只要你想比别的孩子提高的更快,就可以去选择传控球的训练营去自己加练。

再往后,等孩子到了10岁以后,职业梯队的选拔就开始了,像大阪樱花、川崎前锋等等J1和J2的俱乐部都会开始选拔人才,但这个时候,孩子家长们往往并不是特别注重这些职业梯队的选拔,很多家长仍旧会选择继续在社区俱乐部和学校踢球。

因为,无论在哪里踢,孩子们的差距都不是很大。

这就是日本足球成功的一个很关键的因素。社区俱乐部、学校和职业梯队,他们的训练水平几乎没有差别。日本国家队里有很多球员来自大学,还有更多的球员是从社区俱乐部起步,这就足以说明这一点。

也正因为有了这无差别的训练水平,日本的青训体系里的这三条线可以无缝衔接,在学校上学的孩子可以进职业梯队,社区俱乐部的孩子也可以进职业梯队,职业梯队的孩子如果想读书可以回到学校一边读书一边学习。反正最后只要你想踢职业足球,无论你是出自哪里,都可以踢。因为你在社区练,在学校练,还是在职业队练,都是一样的。

临去日本前,我曾经做过统计,今年初日本国家队的23名球员里,大部分的足球专业训练都是从社区俱乐部开始的,然后学校球队开始增多,到了成年以后进入职业梯队的球员才开始多起来,但仍有不少是在大学踢球。

固定的赛事

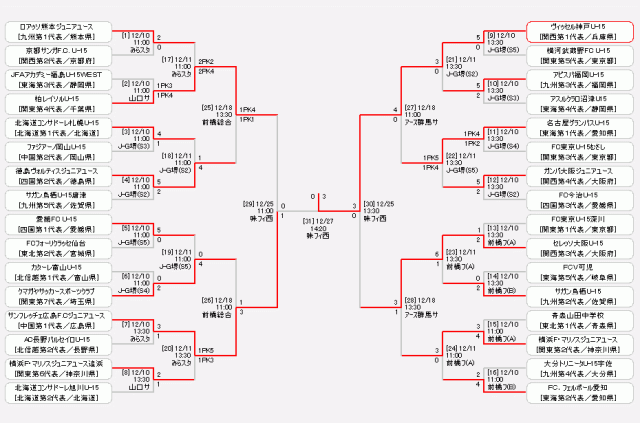

在日本的高元宫杯上也是如此,同一级别的参赛球队中有社区俱乐部,有学校校队,也有职业梯队,大家的比赛水平基本一致。

日本足球构建了这个青训体系以后,他们还给孩子们搭建了一个特别好的比赛平台。因为足球不能只练不赛,比赛是必须要有的。

比起中国青少年比赛的匮乏和朝令夕改,日本足协把比赛办到了极致。日本的孩子每年有三项重要赛事要参加,这些比赛都是贯穿全年的,基本上除了最寒冷的1、2月份之外,其他的10个月左右的时间都有比赛,而且赛程是年初就定好的,只要不是碰到不可抗力因素,赛程雷打不动。这样,家长就很容易安排自己的时间,孩子们也可以提前安排好自己的课程。

所以,从上层来说,日本教育和足球部门,完全解除了家长的后顾之忧。中国家长的“踢球读书只能二选一”的问题解决了,中国孩子“没有比赛可踢”的问题也解决了,中国家长“没时间安排参加比赛”的问题也基本上解决了。

而且,日本青训的这些比赛,不仅仅是有争夺锦标的目标,也不仅仅是淘汰赛,还有升降级。竞争是非常残酷的,在这个过程中,孩子们必须要去全力争胜,踢不好就要降级,这对孩子也是一种锻炼,从小他们就学会了在压力中成长。

所以,我们能够看到的是,日本足球的比赛安排的很合理,分级别分档次,让孩子们有实力相当的对手来比赛,由易到难,慢慢的提高自己,而不是中国这样几百个队胡乱踢一通。

统一的青训教学大纲

比赛和训练的整体架构由政府部门搭建好了以后,就到了具体的教练教学环节。

日本的青训足球大纲,每两年会微调一次,技术人员会根据当今世界足球发展的潮流去调整训练内容,然后全日本的足球教练基本都按照这个大纲去训练。

这些年来,日本足球对于停球越来越重视,他们认为在越来越快速的比赛节奏中,第一步停球非常重要,停球是所有技术动作的基础。同时,为了适应更快速的逼抢节奏,日本对于盘带训练也有调整,他们在基础的绕盘训练中会增加更多的向后拉球的练习,他们认为这样可以帮助球员在越来越快的逼抢时,更快速的找到处理球的空间。

日本的传控球训练营非常重视技术的实战性,中国孩子练习球感都是绕盘或者绕桩,日本很多训练营也是这种方式,但他们的标志盘或标志桶又大又高,相当于一个球员的腰围粗细和高度,这就是为了给孩子们一种更情景化的感受,让他们感觉到带球时来自防守方的压迫感。

从训练内容来说,日本足球和国内很多俱乐部也有差异。日本青训的训练大概是:热身、机能(爆发力、灵活性等)、球感(绕盘、绕桩)、1对1、比赛(小范围3对3或5对5)这几个步骤,而国内俱乐部的同年龄段的训练则五花八门,有比较知名的俱乐部的训练是这样的:热身、抢圈、二对一传切、战术演练、拉体能。

这两种训练方法的不同点在于,前者更注重对球员个人能力的培养,后者更注重球队整体的打造。在低年龄段,后者碾压前者,成绩斐然。但到了高年龄段乃至成人以后,当日本球员加入更多的战术训练的时候,就能碾压中国的球队。

以上这些东西,还只是训练内容的层面,如何训练其实更是中国教练员需要提高的地方。

我在中国见过不少青训机构,教练员爆粗口骂孩子、骂裁判甚至打孩子、打裁判的比比皆是,这种在日本几乎是不可能出现的。当然,中国也有不少很负责任的很有耐心的基层教练员,他们很努力,但还是缺乏教导孩子的技巧方式。

我举两个例子。

第一个,我见到过中国的教练员教一个孩子脚弓传球这种最基本的动作,但孩子太小,理解不了“脚踝锁死”是什么意思,总是学不会。这个教练非常认真负责,他用手去掰着孩子的脚,一下一下的帮孩子找感觉,真的是有园丁的感觉。但孩子还是学不会。而这个孩子后来去了日本教练那里,日本教练换了一种方式,告诉孩子你要先把支撑脚用力踩住地面,然后找到传球的节奏,踩地面是“1”,抬腿传球是“2”,把传球动作分解成有节奏的两个部分,这个孩子很快就学会了,然后再开始提高脚踝的力度。

第二个,我见过一个中国孩子踢球比较懒散,丢球后只要离自己稍微远一点就不追了。为了改掉他这个毛病,中国教练又是骂,又是踢,但这孩子就不改。日本教练只用了一个方法就纠正了这个孩子。日本教练在训练后跟这个孩子说,咱们做一个游戏,你在前面带球跑,我不吹哨不能停。于是,这个孩子就在前面带球,日本教练突然就从后面追这个孩子,这孩子听见后面脚步声,马上就开始加快带球的速度,结果把球趟大了,带偏了。日本教练就告诉这个孩子,你看,虽然我离你很远,追不上你但是你还是能听到我的脚步声我的呼吸声,你就会紧张,你就有可能失误。这个中国孩子就明白,哪怕球离我很远,我也要奋力的去追,这么做是有效果的,是有用的。

所以,我们要知道,4-5岁的,6-7岁的,乃至8-9岁的孩子,他们都还是孩子。你跟他讲大道理,他们一知半解,你跟他讲专业术语,他更听不懂。你要是踢他骂他,除了让他逆反之外,还是无法让他从心里明白为什么要这么做或者到底要怎么做。对于小孩子的教育,要把复杂的东西简单化,要把抽象的东西具象化。但我们的教练,很难做到这一点,他们能认真负责,能有耐心,能讲文明懂礼貌,就已经很难了。

所以,中国的足球教练,尤其是青训教练,除了踢球和训练之外,真的应该去学学教育方面的知识。但是我们的教练,绝大部分都是运动员出身,文化课功底薄弱,归根结底,还是吃了没文化的亏。所以教孩子也是一知半解。

鼓励导向的家庭教育

最后,我想说说家庭父母对孩子踢足球的影响。在我看来,这一点是比政府部门的工作和教练的能力更重要的。

就我所见到的日本踢足球的孩子,他们整体的心智要比中国同龄孩子成熟。主要体现在,自理能力、心理状态、社交能力这几个方面。

日本的孩子,自理能力很强,他们都是自己背一个包,包里面装上自己的水壶、毛巾、球鞋、护腿板、队服以及其他训练需要的东西,到了训练场后,他们会把自己的装备包放在统一的地方,然后自己换球衣,自己穿鞋,自己带装备,休息的时候自己喝水,自己擦汗,自己系鞋带。整个训练的一个半小时到两个小时过程中,与家长几乎是零交流。而中国的训练场上,这些东西都是家长替孩子做,家长追着孩子喝水,家长掏出毛巾给孩子擦汗,家长跪在地上给孩子系鞋带。

日本的孩子心理状态也比中国的孩子更好。他们在落后的时候,慌乱的很少,即便有也能迅速调整过来。面对比自己高大强壮的对手,不会惧怕,会一次次的尝试用各种方法赢下每一个球。他们在场上的注意力非常集中,不太会受到诸如裁判的干扰。同时纪律性非常强,在整个训练过程中,几乎不会有追跑打闹的情况,休息的时候自己默默的喝水,训练结束后会帮助教练和同伴一起整理装备收拾器材。

日本的孩子在社交方面也比中国孩子更出色。这一点体现的最明显的是球场上他们的大声呼喊。每个小朋友都在大喊大叫的提醒同伴,“身后有人”、“这里漏人”、“我在空挡”、“这球你的”等等类似的话。他们的大声呼喊不仅能够提醒同伴,还能够提升本方的士气。在进球后,日本的孩子们会聚在一起庆祝鼓掌,失球后,日本的孩子会相互鼓励安慰,比赛前日本的孩子们会给自己打气加油。这些,别说中国的孩子,连中国的成年球员都做不到。哑巴足球是中国的特色,失球后的相互埋怨更是比比皆是。

而以上这些来自于哪里?其实就是来自于家庭教育本身。自理能力方面来说,毋庸置疑,是我们的家长过分的关心孩子,让孩子失去了自我成长的空间。中国的很多孩子上小学了还不会系鞋带,家长怕比赛中鞋带开了,只能给孩子买粘扣的球鞋。

从心理状态来说,中国的孩子很惧怕失误,这里有很大的原因在于家长们总是盯着孩子的失误不放,而吝啬于对孩子鼓励。在日本,踢球的孩子得到的基本都是掌声,家长除了对精彩的表现鼓掌、欢呼之外,不会去指责孩子,孩子在球场上训练和比赛,吸收的都是正能量,他们知道“我应该这么做”,而中国的孩子总是被家长指责“我不能这么做”,可家长自己又不知道该怎么做,甚至交给他们错误的做法。

其实,我们回想自己的每一段成长,无外乎是两个方面,第一是学习正确的,第二是纠正错误的。前者非常直接,而后者就很难,因为后者需要先认识错误,然后改正错误,然后学习正确。而前者则很直接。对于一个孩子来说,显然他只需要不断地学习正确,比绕一个大弯子要容易得多。

从心理学的角度来说,批评比称赞更容易被记住,因为批评是具有伤害性的,惧怕伤害是人的本性,为了不被再次伤害,人会更容易的记住批评。但是对于小孩子来说,他记住了批评不代表他记住了批评的内容和如何改正。因为这是受到孩子年龄限制而导致的认知缺陷。所以,批评一次的恶果,可能需要称赞10次、20次都不一定能够换回来。

更令人难以置信的是,在日本,这种正向的引导无处不在,而且渗透在每个家长身上,家长们不仅仅会为自己的孩子鼓掌,还会为孩子的队友鼓掌。

我儿子曾经参加过一个传控训练营,他是那个训练营中年龄最小的孩子,也是相对技术能力最差的孩子,当对手任何方面都比他强的时候,他自己甚至一度缺乏了继续下去的勇气。但是,当他偶然完成了一次成功的过人后,全场的家长都为他鼓掌。这也让我儿子有了继续上课的动力。

那一刻,我多希望这掌声是来自中国家长,而不是日本的家长。

此前,我接触过一些来中国执教的外籍教练,他们对中国球员的评价其实并不算很差,认为中国球员的执行力很强,速度和力量都很好,技术也不错,但中国球员在比赛中无法形成一个整体,各自为战,而且不愿意承担责任,遇到困难就交给外援去处理,如果没有外援,就只能胡乱踢一脚,以避免失误。

现在想想,这些问题不都是在青少年时期形成的?我们的孩子自己不去打理自己的生活和时间,也不会在场上去自主的选择决策。到了成年职业队还要教练去教怎么跑位,怎么防守,把球传给谁。我想到了世界杯时里皮指挥王刚的无奈,我想到了李铁声嘶力竭的高喊。我们的孩子怕承担责任,怕失误,怕失败,从小怕被家长骂,长大怕被教练骂,成人怕被球迷骂,他们从踢球开始就得不到正反馈,似乎自己就一直都是做错的,好不容易做对了一次,又没人叫好欢呼。我们的孩子在场上也就没有自信,不敢张口呼应,不愿意帮助别人,也无法让自己享受足球。

这些问题真的来自于足球吗?显然不是,而是来自于我们的教育,我们家庭的教育,教练的教育乃至整个社会的教育。

所以,日本人把教育放在跟足球并列的位置,是有道理的。

从日本回来,我再反思我的儿子踢球的成长路程。尽管我觉得我已经是中国家长中尽可能的不给孩子施加压力的一个,但是跟日本的家长相比,我还差了很多。我很后悔,我很懊恼,我觉得是我耽误了孩子的成长,是我阻碍了孩子的自主选择。我能够做的,就是以后在孩子踢球的时候,只为他鼓掌,为他叫好,不断地鼓励他尝试对的事情。

日本之行,颠覆我的不是对足球的认知,而是对教育的认知。

教案连载-19-:运球带球跑4.png)